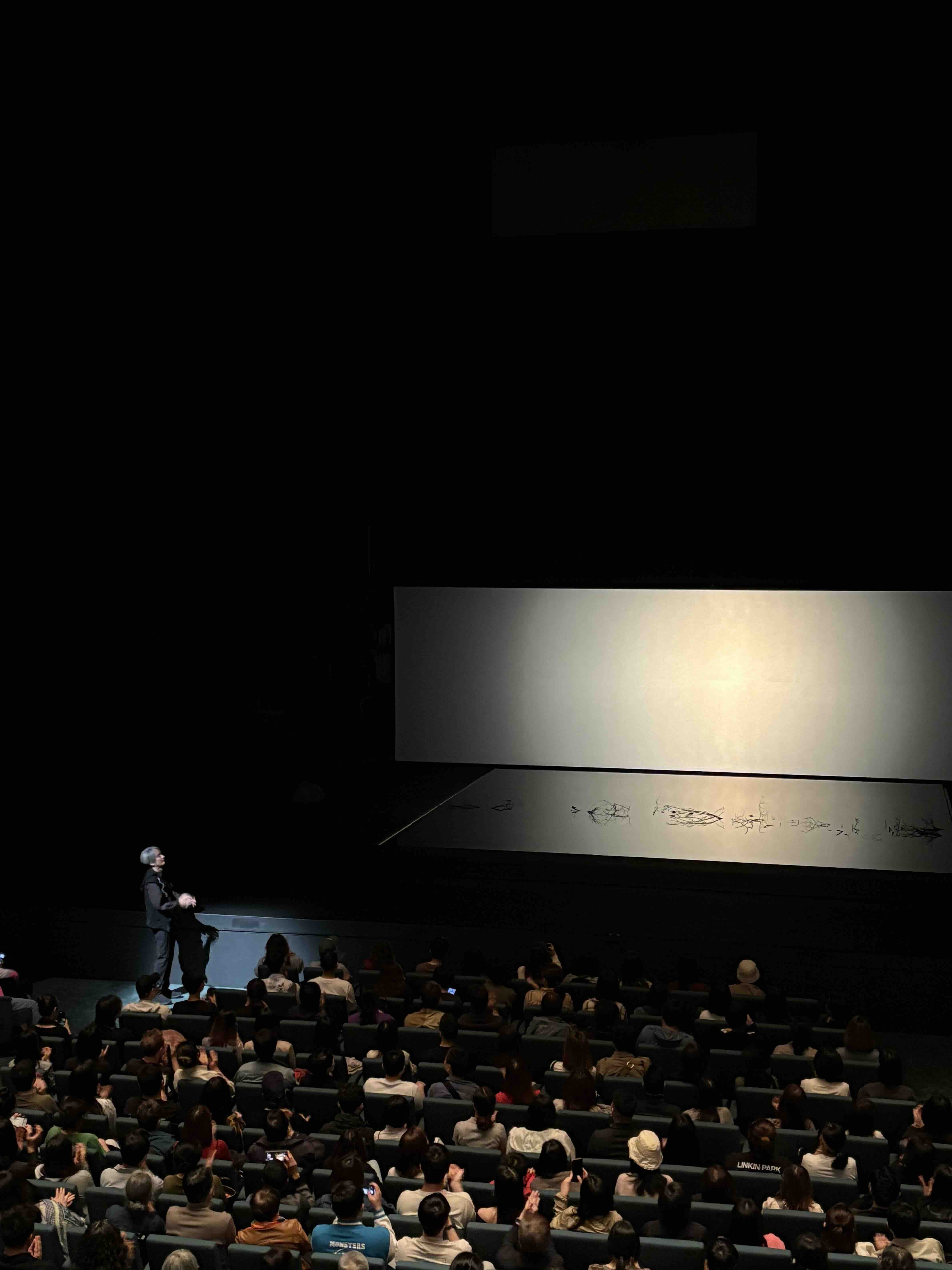

繼荷蘭與臺灣之後,能劇《TIME》的巡演來到了香港,作為第53屆香港藝術節的參演作品之一。這次的演出場地位於金鐘與灣仔交界的香港演藝中心歌劇廳,這也是我第三次觀看這部作品。前兩次分別是在線上觀賞荷蘭藝術節的演出,以及親臨京都罗姆剧场(Kyoto ROHM Theatre)的現場表演。關於之前的觀演體驗,可以參考我之前的文章:TIME。

坂本龍一(後稱教授)在自傳書籍『我還能看見多少次滿月升起』提到:

劇作仍然被束縛在線性的時間軸上,這是事實,而我真正構想的是,每天上演的作品的內容和長度都會即興更改。因此,在今後各地要進行的『時間』的演出中,我認爲可以借鑑約翰凱奇所重視的『機遇操作』。把所有的數字的紙片,放入帽子中,在公演會場抽選相應的場景進行演出。

不知道是不是錯覺,雖然演出前公告欄上明確標示了演出時間為1小時10分鐘,但實際觀看時,感覺這次的演出比京都場次要短暫許多,彷彿一瞬間就結束了。此外,這次的場地比京都的更小,能更清晰地看到舞者的每個動作,加上舞臺上的電子屏幕特意改為繁體中文顯示,整體體驗提升了不少。

這次演出帶給我一個全新的感受:其實不必時刻緊盯舞臺,偶爾閉上眼睛,專注於聆聽,反而能更深入地融入其中。這部作品帶有某種催眠般的魔力,相信看過的人都有同感。昏暗的舞臺環境、禪意十足的氛圍音樂、水流聲、簫樂、翻閱書籍的細微聲響,無不讓人感到徹底的放鬆,彷彿置身於飄渺的夢境之中。更何況,這部作品本身就在探討時間、永恆、夢境、現實與虛幻的邊界,能沉醉其中,何必急於清醒? 演出進行到《夢十夜》第一夜,無數紅色太陽越過我頭頂那段:

日升、日落、又日升、又日落、紅色太陽日復一日,東昇西落,你能一直等待嗎?

這時,如果你閉上眼睛,或許能感受到一場眼內閃光(phosphenes)——那是視網膜細胞受到外部影像刺激所產生的現象,宛如夢境中的幻覺。這瞬間的閃光,彷彿將一百年的日升日落壓縮成剎那,時間的長河在眼前一閃而過,既短暫又永恆

正如教授所言,這部作品整體編排而言,仍然是線性發展的故事,一方面是它的核心是透過《夢十夜》、《邯鄲》和《莊周夢碟》引出質疑時間的本質,要表達清楚,需要精心引導觀衆。但好在,它並未被時間的框架所約束,演出開始前,隱約能聽見叢林深處傳來的水流聲,彷彿預示著一場超越時間的旅程;而演出結束後,簫樂依舊在耳邊縈繞,久久未散,甚至到了謝幕時刻,演員也未現身,彷彿這場演出從未真正結束,而是以一種無止盡的狀態持續進行著。