澳大利亞聲音藝術家兼策展人 Lawrence English 昨天萬聖節下午在鏡山劇場分享了他關於聆聽聲音的見解。

開場時,他以童年的經歷引出了自己關於聆聽的初體驗。他出生於布里斯班的一個港口城市,記憶中,岸邊總是堆滿黑壓壓的礦物沙,濕地上雜草叢生。草叢里常常藏著小鳥,它們發出尖銳而明亮的鳴聲。Lawrence 解釋道,我們都知道聲音是空氣振動的結果,而鳥兒之所以能發出如此高分貝的聲音,是得益於它們獨特的聲帶結構——一層薄薄的軟骨能夠產生更強的振動。

Lawrence 的父親是一名觀鳥愛好者,曾送給小 Lawrence 一架望遠鏡。然而,無論他如何觀察,總找不到鳥兒的身影。他的父親告訴他:『先仔細聽鳥兒的聲音,再去尋找它們。』這便是 Lawrence 第一次有意識地去聆聽聲音的體驗,也深深影響了他後來的創作理念。

接著,我們聆聽了一段 Lawrence 從世界各地田園採樣混合而成的聲音片段。其中有一個清新明亮的聲音,筆者上網考據後發現,這應該來源於日本奈良的當麻寺,一種稱為水琴窟(Suikinkutsu) 的裝置。

水琴窟通常是一個倒扣的金屬器皿,讓山泉或雨水緩緩滴入。當水滴擊中器皿底部時,聲音會經過腔體共鳴,清澈如琴聲。這樣的裝置旨在讓聆聽者在傾聽的過程中,察覺周遭、冥想於自然之中,體驗時間與空間的微妙流動。

Lawrence 的工作核心在於發現日常中容易被忽視的聲音,思考它們的來源與感受。他最近的一個項目便是收錄世界各地鐵路、馬路的聲音。他感慨地提到,站在深圳的十字路口,所看到的都是電車,完全沒有像以往在其他城市中聽到的油車聲音。他認為,在未來的二十年,世界將發生更大的變化,而他希望記錄下這些變化。

接著,他說明捕獲聲音的方法有很多。他借助收音器採集超低頻信號,例如百年一遇的太陽風。太陽的電磁活動不斷擾動地球的電離層,產生的極低頻電磁脈衝可以被捕獲。同時,他也會記錄來自世界各地閃電活動釋放的電磁波信號。如今,借助 AI 技術,我們甚至可以嘗試破譯白鯨之間的交流,進一步拓展對聲音世界的理解。

在最後,Lawrence 分享了他與加拿大影像藝術家 Malena Szlam 合作的影片《通往布尼亞山脈的旅程》。該影片的創作理念聚焦於『時間』:藝術家僅通過攝影機完成影片剪輯,強調對當下場景的捕捉,記錄瞬間的瞬間。正是這一理念,也成為 Lawrence 創作的靈感來源,因為 聲音同樣只存在於時間之中。

影像呈現了布尼亞山脈在火山噴發後的余暉中被照亮的景象:山體被染成彤紅色,遠處的陽光忽明忽暗,如同眼中閃爍的光點,使人沈浸於時間與光影的交錯之中。配合 Lawrence 的配樂,這段影像構建出一個獨特而富有感官沈浸感的場域。

在分享的最後,我向 Lawrence 提出了一個問題:

我:

我們知道 Lawrence 老師參與了致敬坂本龍一的專輯《Micro Ambient Music》企划。剛才您也分享了關於音樂與時間的創作經驗,而坂本先生晚年的作品也一直在探索時間本身。能請您再分享一些與坂本龍一交流的趣事或特別的經歷嗎?

Lawrence:

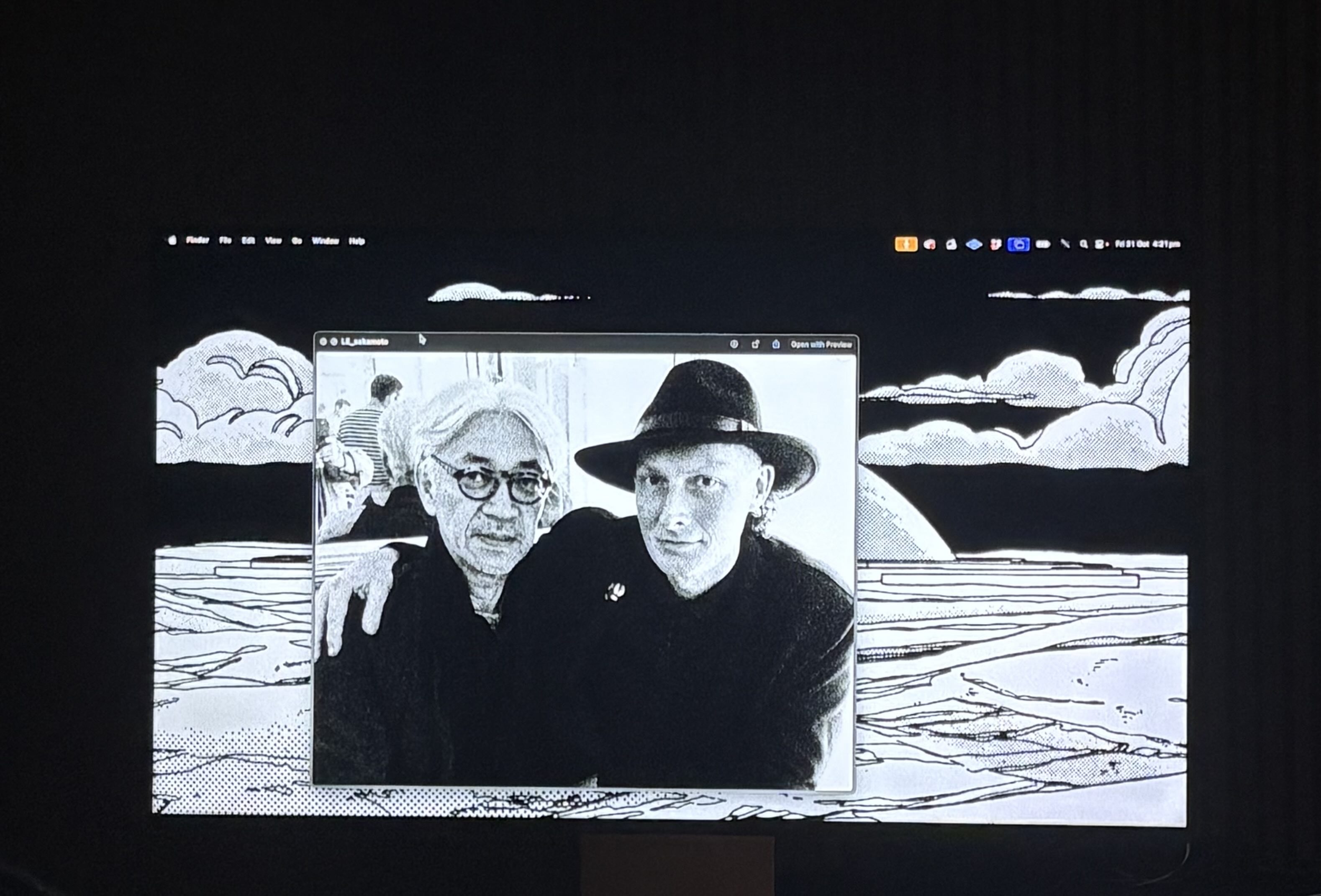

我們在紐約曾經見過幾次面。第一次大約是在 2017、2018 年左右,當時我去紐約策劃展覽,毫無預兆地,坂本龍一先生出現了。沒想到他那麼忙,還特意跑來與我見面。一見面,他便開宗明義地說,想和我討論關於聲音、氛圍音樂的事情。我們圍繞『聲音是本源』展開交流,聊了很多話題。直到現在,我仍會時不時拿出那張合照,回憶當時的對話。

在他生命的最後日子,我知道他生病了,但並不清楚病情有多嚴重。那時我計劃去東京,也給他寫了郵件,並附上了一首俳句。令人意外的是,他竟然回復了我的郵件。回想起來,當時的他正承受著病痛的折磨,而郵件的內容雖然沒有直接說明,但透出一種告別的意味。

這輩子,我非常遺憾沒有能與他有更多時間,共同交流音樂。